Nem sempre o que chamamos de “maturidade emocional” é, de fato, um amadurecimento. Às vezes, é apenas o nome elegante que damos às defesas que nos mantêm protegidos da dor.

Na clínica, é comum encontrar adultos que parecem ter se distanciado do próprio corpo, da própria sensorialidade, como se o prazer físico ou emocional representasse um risco. São histórias de relações marcadas pela evitação, pela dificuldade de entrega, por um pudor que não é moral, mas psíquico: medo de sentir demais.

Essa distância do sentir costuma ter raízes antigas. Quando a criança experimenta situações de desmentido — quando sua dor é negada, ignorada ou ridicularizada —, algo nela se rompe. Ao tentar se proteger de uma experiência traumática, ela é levada a amputar simbolicamente uma parte de si.

Ferenczi chamou esse movimento de autotomia: uma defesa radical, em que a sobrevivência psíquica exige o sacrifício de algo vital.

A amputação simbólica: quando o prazer vira ameaça

No livro Thalassa (1924) e, mais tarde, em seu Diário Clínico (1932), Ferenczi descreve a autotomia como uma espécie de clivagem narcísica: a criança separa-se de uma parte de si muitas vezes, justamente da parte que sente, que deseja, que se emociona. É o gesto da lagartixa que solta a cauda para escapar do predador. Um ato de autopreservação que cobra um preço alto: a perda da espontaneidade, da confiança e da própria vitalidade.

Quando a sexualidade infantil é reprimida, ou quando o corpo é vivido como algo vergonhoso, essa clivagem atinge o campo do prazer. O erotismo, que nasce do toque, do olhar, da curiosidade e do jogo, passa a ser associado ao perigo, à culpa ou ao desamparo.

Mais tarde, na vida adulta, essa ferida se manifesta nas relações afetivas: o corpo reage, mas a psique freia; o desejo aparece, mas o sujeito recua. O prazer se torna ambíguo, ao mesmo tempo buscado e temido.

O corpo dividido e o desejo interditado

Jô Gondar, ao comentar a teoria de Ferenczi, lembra que o eu pode se fragmentar “para salvaguardar a sobrevivência psíquica”. Essa fragmentação, no entanto, não é apenas destrutiva, ela carrega também um potencial criador. É como se, ao se partir, o sujeito encontrasse novas formas de se refazer.

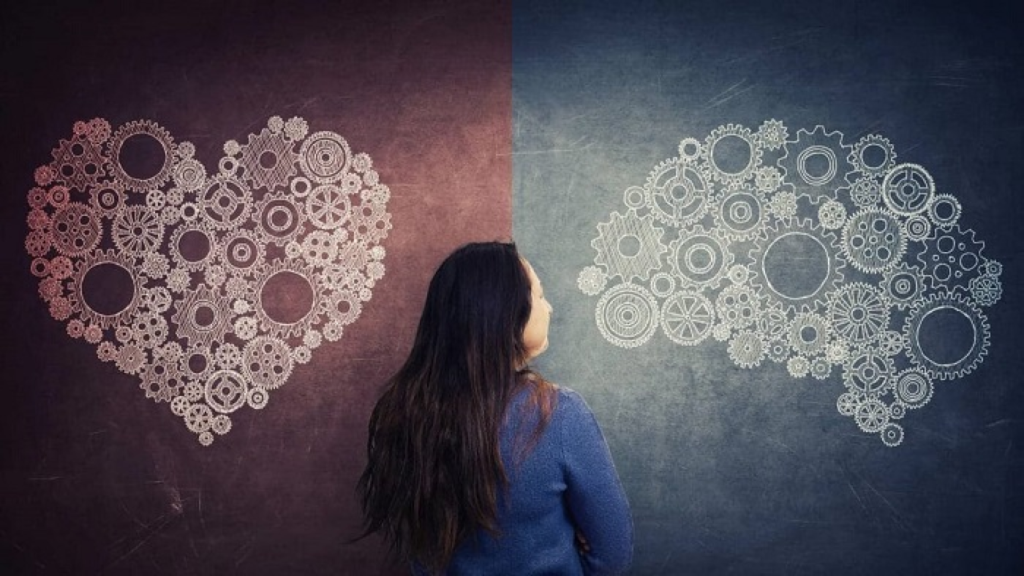

Na sexualidade, porém, esse processo costuma permanecer congelado. O corpo e o afeto caminham em vias separadas: há quem ame sem desejar, e quem deseje sem conseguir amar. A intimidade torna-se perigosa porque reativa a antiga sensação de desamparo. O outro é percebido, inconscientemente, como alguém capaz de repetir a experiência de desmentido original, aquele momento em que a dor não foi reconhecida.

Assim, o adulto que teme o contato profundo não é frio: é alguém que um dia precisou se dividir para sobreviver.

Entre o trauma e a possibilidade de reencontro

Ferenczi via na fragmentação um paradoxo, destruição e criação coexistindo. Em suas palavras, “a decomposição é essencial para a criação e a reconstrução da vida”. A ferida, portanto, não é um ponto final, mas uma passagem: dela pode nascer algo novo, se houver espaço de acolhimento.

No contexto das relações afetivas, esse espaço se constrói quando o vínculo permite que o sujeito volte a sentir, sem ser novamente desmentido. Quando o corpo pode se expressar sem medo, e o prazer deixa de ser confundido com perigo, o que era fragmento começa a ganhar outra forma.

A cura não está em “integrar” à força o que foi separado, mas em permitir que o sujeito reconheça e se relacione com seus pedaços. Como escreve Gondar, “ao invés de colar o que está partido, trata-se de dar a isso um destino”.

Talvez o amor adulto, quando vivido em sua potência, seja justamente isso: um reencontro cuidadoso com as partes que um dia precisaram ser deixadas para trás.